Netzwerktreffen des Programms KiFaZ – Kitas werden Kinder und Familienzentren

In der Entwicklung zum Kinder- und Familienzentrum ist es wichtig, die Motivation aller Beteiligten aufrecht zu erhalten, Erfolge auszuwerten und ressourcenorientiert mit Rückschlägen umzugehen. Eine lösungsorientierte Kommunikation unterstützt dabei und nimmt positiven Einfluss auf die Kommunikationskultur im KiFaZ. Leitungen und Koordinierende nehmen hierbei eine wichtige Vorbildfunktion ein.

Aber wie kann lösungsorientierte Kommunikation im KiFaZ gelingen? Am 3. Juli 2025 setzten sich Leitungen und Koordinierende beim KiFaZ-Netzwerktreffen in Stuttgart mit dieser Frage intensiv auseinander. Gino Grimaldi – Sozialpädagoge, Dozent und Kids Coach mit dem „Ich schaff’s!“-Programm – ist Experte für den Lösungsorientierten Ansatz und gestaltete den Tag.

Im Wechsel von theoretischen Inputs und Arbeitsphasen, erhielten und erprobten die Teilnehmenden Hintergrundinformationen und Methoden, die sie mit ihren Teams anwenden können, um lösungsorientierter zu kommunizieren.

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Inhalte des Tages vor.

Über das sprechen, was wir wollen

Lösungsorientierung bedeutet nicht, dass wir sofort Lösungen für Probleme finden müssen, sondern dass über das gewünschte Erleben oder das Lösungsbild nachgedacht und gesprochen wird. Wir legen den Fokus also auf Ziele und Ressourcen anstatt auf Probleme.

Beispiel: Eine KiFaZ-Leitung fragt sich: „Wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, die hinter meinem Rücken meckern?“ Nach dem Lösungsorientierten Ansatz fragt sie sich nicht: „Was ist das Problem an den Mitarbeitenden?“ Sondern: „Was möchte ich? Und was ist der erste kleine Schritt dahin?“ Also in diesem Fall: „Was ist der nächste kleine Schritt hin zu einer offenen und transparenten Kommunikation“? Oder: „Ich möchte, dass die Mitarbeitenden direkt zu mir kommen, wenn sie etwas stört.“

Wichtig ist, dass wir dabei eine wertschätzende Haltung wahren: Auch Personen, die sich entgegen den eigenen Prinzipen verhalten, also vielleicht nicht lösungsorientiert denken und/oder sich nicht weiterentwickeln wollen, müssen in ihren Stärken gesehen werden.

Einen Perspektivwechsel vornehmen

Fast jeder von uns kennt das Phänomen der sogenannten „Problemtrance“: Meist schauen wir auf das, was nicht funktioniert und kreisen um Probleme. Oder wir nehmen das, was funktioniert als selbstverständlich hin. Die „Lösungstrance“ schafft hier einen wichtigen Perspektivwechsel: bewusst wahrnehmen, was bereits gelingt. Die Aufmerksamkeitsfokussierung hat einen enormen Einfluss – wir können sie gezielt auf das Positive richten: Was ist heute Gutes passiert? Oder: Was habe ich heute gemacht, mit dem ich zufrieden bin? Was hat jemand anderes getan, worüber ich mich freuen kann?

Lösungstrance

Mit folgenden Fragen können Sie in ein Gespräch mit Mitarbeitenden gehen:

- Was läuft gerade gut? Wenn der Person nichts dazu einfällt, schauen Sie auf die nächste Frage

- Was ist ok? Wenn der Person nicht dazu einfällt, nehmen Sie die dritte Frage

- Was kann so bleiben wie es ist?

Dabei kann die systemische Frage „Was noch? Was noch?“ immer wieder gestellt werden. Wichtig ist auch Verständnis: Manche Probleme müssen erst einmal gewürdigt werden, bevor in die Lösungsfokussierung gegangen werden kann.

Beispiel für eine Problemwürdigung: „Ich sehe, dass die Situation im Kleinteam gerade belastend für dich ist. Gleichzeitig weiß ich, wie sehr dir ein gutes Miteinander am Herzen liegt. Ich möchte gern mit dir gemeinsam überlegen, was dir jetzt helfen könnte, wieder gut mit deinen Kolleg:innen ins Gespräch zu kommen.“

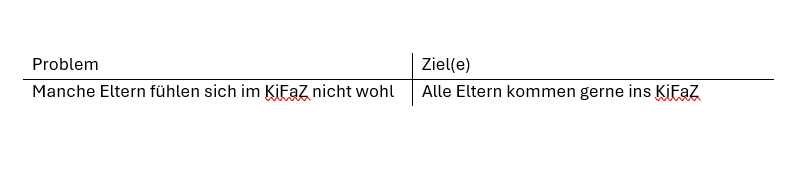

Vom Problem zur Lösung

Manche Probleme müssen offen angesprochen werden – da kommen wir nicht drumherum. Mit der Methode „Was stattdessen?“ kann der lösungsorientierte Blick auf Widerstände und Hindernisse gelingen. Dazu erstellen wir eine Tabelle mit zwei Zeilen. In die linke Spalte tragen wir Probleme ein, die aktuell besprochen werden müssen. Anschließend übersetzen wir die Probleme in der rechten Spalte in das Lösungsbild. Eine gute Frage, um dieses herauszufinden, ist: “Was soll stattdessen sein?“ Ziele sollten immer positiv formuliert sein, also keine Verneinungen enthalten.

Im Nächsten Schritt wird gemeinsam überlegt, welchen Nutzen das Erreichen der Ziele für das Team hätte. Was wäre besser, wenn wir das Ziel erreicht hätten? Wer hätte noch etwas davon?

- Mit Eltern, die sich wohl und angenommen fühlen, ist es leichter gemeinsame Absprachen zu treffen.

- Eine wertschätzende Atmosphäre reduziert Missverständnisse und Konfrontationen.

- Wenn die Eltern sich im KiFaZ wohlfühlen, gibt das auch den Kindern Sicherheit und sie können leichter Beziehungen zu den Fachkräften aufbauen.

- Eltern sind eher bereit sich einzubringen, wenn sie gerne ins KiFaZ kommen.

Zum Abschluss folgt die Frage: Was könnte mein kleiner Beitrag sein, um diesem Ziel näherzukommen?

- Ich begrüße alle Eltern freundlich mit ihrem Namen.

- Ich frage Eltern gezielt nach ihrer Meinung, auch bei kleinen Dingen.

- Wenn Eltern etwas erzählen, nehme ich mir kurz Zeit und höre aufmerksam zu.

- Ich zeige Interesse an den Familien, indem ich z.B. frage „Wie war das Wochenende?“

Zur Lösungsorientierung gehört allerdings auch die Fähigkeit sich vom Erreichen eines konkreten Ziels verabschieden zu können und stattdessen Schritte in die Richtung des Ziels zu würdigen.

Vorbildfunktion

„Ich kommuniziere schon lösungsorientiert, aber wie verändere ich mein Team?“ Lösungsorientierung ist ein Prozess, der bei einem selbst beginnt. Die Erkenntnis „Ich kann andere nicht ändern. Ich fange bei mir an.“ hilft dabei. Mit kontinuierlicher Übung kann die lösungsorientierte Kommunikation für einen selbst und für das Umfeld zu mehr Zufriedenheit führen und einen positiven Einfluss auf die Kommunikationskultur im Team und mit den Familien nehmen.

Fazit aus dem Netzwerktreffen

Die Teilnehmenden des Netzwerktreffens hielten abschließend fest:

- Es braucht Übung und Achtsamkeit, um nicht wieder ins Problemdenken zu rutschen.

- Es lohnt sich, Kinder, Eltern und Teammitglieder mehr in ihren Fähigkeiten und Stärken zu sehen.